こんにちは。東京都港区にあるピュアリオ歯科・矯正歯科のスタッフです。

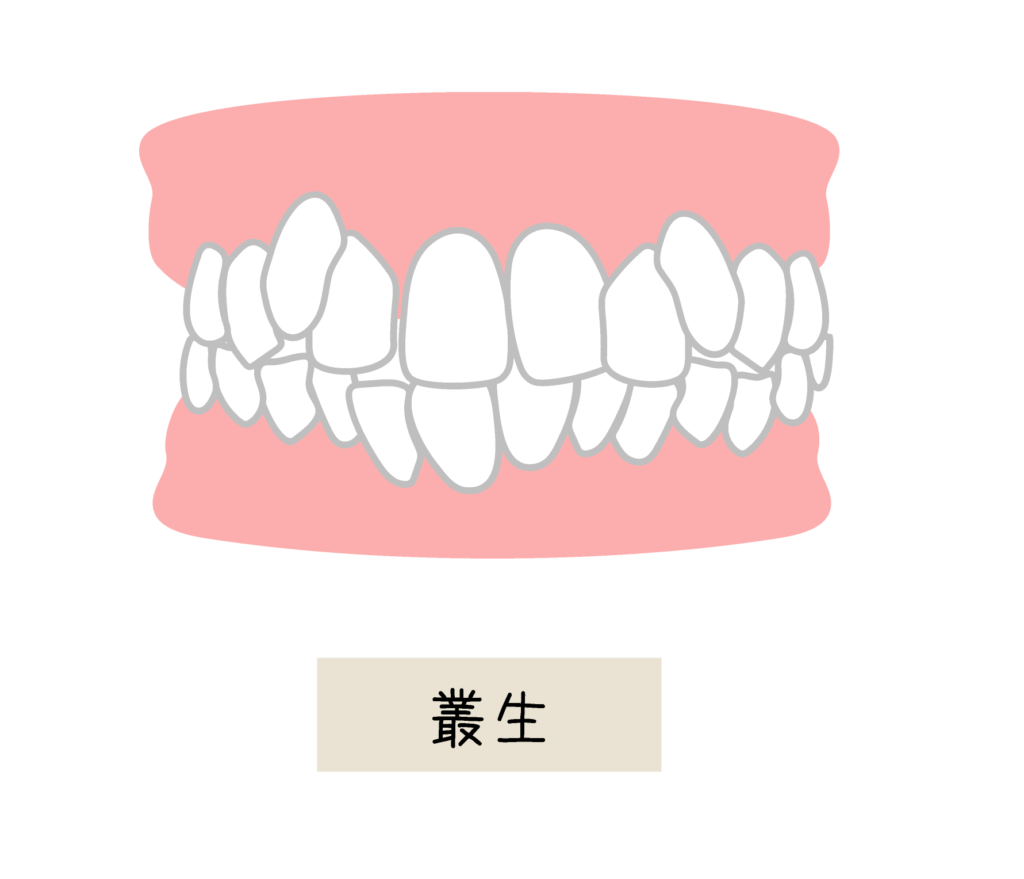

叢生(そうせい)とは、歯のあごのバランスが釣り合わず、歯の生え方が不ぞろいになった状態です。実は、八重歯も叢生の一種です。

この状態を放置しておくと、かみ合わせや外見だけでなく、歯の健康にも悪影響を及ぼす可能性があります。

本記事では、叢生矯正の治療方法や予防策など、ためになる情報を解説します。

1. 叢生矯正とは

1-1. 叢生とは

叢生(そうせい)とは、歯の大きさとあごの大きさのアンバランスにより、歯がデコボコに生えたり、歯の生え方が不揃いだったりする状態のことです。別名「乱ぐい歯(らんぐいば)」ともいい、八重歯も叢生の一種です。

叢生は、永久歯(大人の歯)があごのスペースに並びきらないことが主な原因とされています。抜歯が必要な場合もあります。この状態は、かみ合わせや見た目だけでなく、歯の健康にも悪影響を及ぼす可能性があるため、治療が推奨されます。

1-2. 叢生矯正とは

叢生矯正は、歯が重なり合ったり、ずれていたりして不揃いな状態を矯正する治療法です。

矯正治療では、歯が動くことで痛みや不快感を伴うことがあります。特に治療開始直後や装置の調整直後は痛みが強くなることが多いですが、ほとんどの場合数日で慣れます。また痛みが強い場合は、市販の鎮痛剤を使用することができます。

また矯正中は、食事や歯磨きに注意が必要です。例えば硬い食べ物や粘着性のある食べ物は装置を破損させる可能性があるため、できるだけ避けるようにしましょう。

歯磨きは、通常よりも丁寧に行う必要があります。特にワイヤーブラケットを使用している場合、歯とブラケットの間に食べかすが詰まりやすいので、矯正専用の歯ブラシやデンタルフロスの活用がおススメです。

2. 叢生の原因とは

叢生は、遺伝的要因と環境的要因が複雑に絡み合って起こります。主な原因としては、以下が挙げられます。

2-1. あごの大きさと歯の大きさの不一致

あごが小さい場合、歯が正常に並ぶためのスペースが不足し、歯が重なり合ったりねじれたりします。逆に歯が大きすぎる場合も、同じようにスペースが足りなくなり、歯並びが乱れます。

2-2. 親からの遺伝

歯並びやあごの大きさと形は、遺伝的に影響されることが多いです。家族に歯並びが悪い人がいる場合、その傾向が子供にも遺伝することがあります。またあごが小さく歯が大きいなど、遺伝的な要因が複合的に

組み合わさることもあります。

2-3. 乳歯の早期脱落や虫歯

乳歯が本来のタイミングよりも早く抜けたり、虫歯で失われたりすると、隣の歯がそのスペースに移動してしまうことがあります。その結果、永久歯が生えるスペースが不足し、叢生が発生する可能性があります。

2-4. 指しゃぶりや舌癖などの習慣

幼少期の指しゃぶりや、舌を歯に押し付ける癖(舌癖)は、歯の位置や顎の成長に悪影響を与えることがあります。特に長期間の指しゃぶりは前歯が前方に突出する「出っ歯(上顎前突)」や、歯が重なり合う原因になります。

2-5. 口呼吸の習慣

鼻ではなく口で呼吸する習慣があると、上あごが狭くなりやすく、歯が並ぶスペースが不足することがあります。これも叢生の原因となります。

2-6. あごの成長不足

成長期にあごが十分に発達しないと、永久歯が並ぶスペースが不足し、叢生が起こります。あごの成長不足は、食事の影響や姿勢、咀嚼の習慣などが関係しているとされています。

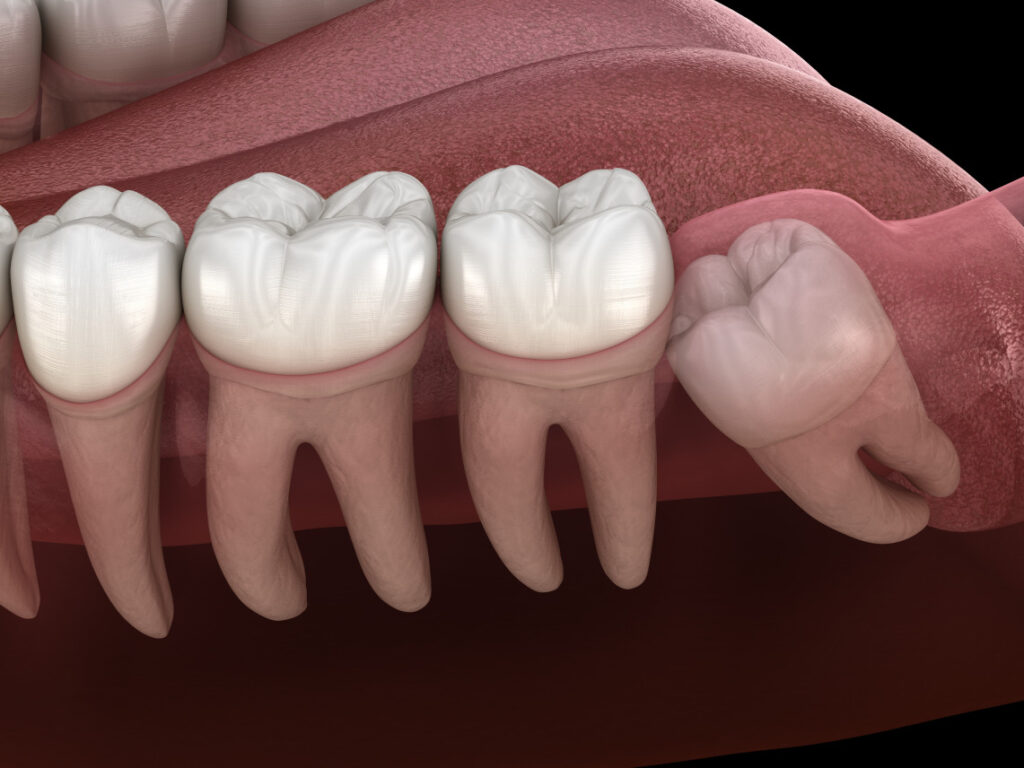

2-7. 親知らず

親知らず(第三大臼歯)が生えてくることで、他の歯が押されて歯列が乱れることがあります。特に親知らずが斜めに生えてくる場合や、スペース不足で正しく生えない場合、周囲の歯に影響を与えてしまいます。

3. 叢生が引き起こす問題

叢生は、機能面や健康面でもさまざまな問題を引き起こす可能性があります。以下に、具体的な問題を説明します。

3-1. 噛み合わせの問題

叢生は上下の歯が適切にかみ合わないことが多く、食べ物をうまく噛み砕くことができません。そのため、消化に負担がかかることがあります。またかみ合わせの問題はあご関節にも影響を及ぼし、顎関節症(顎の痛みや音が出る、口が開けづらいなど)を引き起こすリスクが高まります。

3-2. 歯磨きがしにくく虫歯や歯周病になりやすい

歯が重なっていると、歯と歯の間や歯の表面にブラシが届きにくく、歯磨きがしにくくなります。その結果、プラーク(歯垢)が溜まりやすくなります。それにより、虫歯や歯周病のリスクが高まります。

特に歯周病は歯肉や歯を支える骨にダメージを与えるため、歯を失う原因にもなります。

3-3. 歯の摩耗や損傷しやすい

不規則な歯並びは、特定の歯に過剰な力がかかる原因になります。例えば歯が早期に摩耗したり、ひび割れや欠けなどの損傷が生じやすくなります。特に歯ぎしりや噛みしめる癖がある人にとって、叢生は歯の損傷を加速させる要因となりえます。

3-4. 発音への影響

歯並びが悪いと、特定の音を正確に発音するのが難しくなることがあります。具体的には前歯が重なっている場合、サ行やタ行の音がはっきりしなかったり、空気が抜けてしまったりすることがあります。

3-5. 見た目の問題と心理的な影響

歯並びの悪さは、その方の外見に大きな影響を与えます。そのため叢生が原因で自信を失ったり、人前で笑うことに抵抗を感じる方もたくさんいらっしゃいます。

特に若い世代や思春期の子供において、心理的な負担が大きくなることがあります。

4. 叢生の矯正方法について

叢生は見た目の問題だけでなく、かみ合わせや口腔衛生の悪化につながりやすく、早期に適切な治療を受けることが推奨されます。ここでは、治療の詳細、プロセス、使用される技術や装置について説明します。

4-1. 叢生の矯正治療のプロセス

4-1-1. 初診・カウンセリング

矯正治療を開始する前に、歯科医院で初診とカウンセリングが行われます。治療の必要性や患者さんの希望を確認し、口腔内の状態を把握します。通常、以下の診断が行われます。

| 歯の位置や形状の検査 | 歯の重なり具合や歯列の乱れ、噛み合わせの状況を把握します |

| レントゲン撮影 | あごの骨の状態や、埋伏歯(生えきっていない歯)がないかを確認します |

| 写真・模型の作成 | 治療計画を立てるために、口腔内の写真や歯型を取ります |

4-1-2. 治療計画の作成

診断結果をもとに、患者さんの状態に合わせた最適な治療計画を立てます。治療方法や使用する装置、期間、費用などについて、詳しく説明します。この段階で、患者さんは治療方針に納得した上で、治療を開始するかどうかを決定します。

4-1-3. 矯正装置の装着

治療に使用する矯正装置を装着します。装置の種類によって手順が異なりますが、通常は数十分から1時間程度で装着が完了します。

4-1-4. 治療の経過管理

矯正治療中は、数週間から1ヶ月に1度のペースで定期的な通院が必要です。これにより、歯の動きの状況を確認し、装置の調整や修正を行います。ワイヤーの交換や、マウスピースの交換を行いながら、少しずつ歯を理想的な歯並びの位置へ移動させていきます。

4-1-5. 治療の完了と保定期間

歯が正しい位置に移動したら、矯正装置を外します。しかし治療はここで終了ではありません。歯が元の位置に戻らないように、保定装置(リテーナー)を使用して、数ヶ月から数年にわたり歯列を安定させます。

4-2. 叢生の矯正治療の装置の種類

叢生矯正では、患者さんの歯の症状や生活スタイルに合わせて、さまざまな装置が使われます。

4-2-1. ワイヤー矯正(メタルブラケット)

歯の表面に金属製のブラケットを装着し、ワイヤーを通して歯を動かす矯正方法です。

| メリット | 広範囲の歯列不正に対応できる強力な治療方法で、特に重度の叢生に適しています |

| デメリット | 金属部分が目立ちやすい点や、ブラケットの付近に食べ物が詰まりやすいことがあります |

4-2-2. 審美ブラケット(セラミックブラケット)

ワイヤー矯正の一種ですが、ブラケットが歯の色に近いセラミック製で、目立ちにくくなっています。

| メリット | 審美性が高く、治療中も見た目に配慮したい方に適しています |

| デメリット | 費用がメタルブラケットより高額になることがあります |

4-2-3. 舌側矯正(リンガル矯正)

歯の裏側にブラケットを装着し、外側からは装置が見えない矯正方法です。

| メリット | 装置が外から見えないため、審美性を重視する方に最適です |

| デメリット | 装置が舌に触れるため、違和感が強く発音に影響が出ることがあり、費用が高額になります |

4-2-4. マウスピース矯正(インビザラインなど)

透明なマウスピースを使って少しずつ歯を動かす治療法です。取り外し可能なため、食事や歯磨きが容易です。

| メリット | 透明で目立たず、食事や日常生活に制約が少なく、取り外しができます |

| デメリット | 重度の叢生や複雑な噛み合わせの不正には向いていないことがあり、装着時間を守らないと効果が出にくいです |

4-2-5. 外科矯正(顎変形症を伴う場合)

あごの成長不全や極端なかみ合わせの不具合がある場合、外科手術と組み合わせて治療を行うことがあります。

| メリット | 重度のかみ合わせやあごの問題を根本的に治療できます |

| デメリット | 手術が必要なため、リスクが伴い、回復期間も必要になります |

4-2-6. 部分矯正

歯列全体ではなく、気になる一部の歯のみを矯正する治療方法です。軽度の叢生や前歯の乱れなどに適用されます。

| メリット | 治療期間が短く、費用も比較的安価です |

| デメリット | 全体的な噛み合わせ改善には対応できません |

4-3. 叢生の矯正治療の期間と費用について

4-3-1. 治療期間について

叢生の矯正治療の期間は、個々の症状や使用する装置によって異なりますが、一般的に1年半から3年程度です。軽度の叢生であれば1年以内に治療が完了することもありますが、重度の場合は3年以上かかることもあります。

また治療後も歯が元の位置に戻ろうとする力を防ぐため、リテーナー(保定装置)を使用して歯列を維持する期間が必要です。

4-3-2. 費用について

矯正治療の費用は治療方法、地域、矯正歯科の規模によって異なります。以下に一般的な相場を記します。

| ワイヤー矯正 | 50万〜100万円程度 |

| セラミックブラケット | 60万〜120万円程度 |

| 舌側矯正 | 100万〜150万円程度 |

| マウスピース矯正 | 60万〜120万円程度 |

| 部分矯正 | 30万〜50万円程度 |

5. 叢生の予防策について

叢生を予防するためには、子どもが成長する過程で適切なケアと注意が大切です。以下に、具体的な予防策を説明します。

5-1. 乳歯のケアをしっかり行う

乳歯は、永久歯が正しい位置に生えるためのスペースを確保する役割を担っています。乳歯が虫歯にならないようにし、早期に失わないことが重要です。

そのためには、定期的な歯科検診が効果的です。そうすることで乳歯の問題を早期に発見できます。また日常的に子どもに歯磨きの習慣を早くから身につけさせ、乳歯の健康を守ることも大切です。

5-2. 食習慣を改善する

硬い食べ物をしっかりかむことで、あごの発達が促進されます。その結果、歯が正しく並ぶためのスペースが確保されます。逆に柔らかい食べ物ばかり食べると、あごの発達が不十分になり、叢生の原因となる可能性があります。また甘いもののを控えることは、 虫歯予防に役立ちます。

5-3. 悪い習癖をなくす

指しゃぶりや爪かみ、舌を前に出す癖(舌突出癖)などは、歯並びに悪影響を与えます。その結果、叢生の原因となる可能性があります。幼年期にこういった悪い習癖をなくすことが、とても大切です。

5-4. 早期の歯科矯正の重要さ

叢生は、早期治療の方が改善しやすいという特徴があります。例えば永久歯が生える前に、適切なスペースを確保するための予防的な矯正治療を行うことがあります。

また乳歯が抜けて永久歯が生える段階で歯並びの異常が見られる場合は、早めに矯正歯科を受診しましょう。歯科矯正することで、永久歯が正しい位置に並ぶように改善することができます。

6. まとめ

叢生の矯正治療は、見た目の改善だけでなく、かみ合わせや口腔内の健康にも大きな効果をもたらします。

そのためには、患者さんの症状にピッタリの治療方法を選ぶことが大切です。

歯は一生の財産です。歯の矯正治療は時間と費用はかかりますが、美しい歯並びと長期的な健康を得るためには、有効な投資といえるでしょう。

ピュアリオ歯科・矯正歯科は、世界的ブランドのインビザラインによるマウスピース矯正治療を提供しています。豊富な症例データから事前に治療シミュレーションを行い、患者様の状況にフィットした治療計画を作成します。

また累計症例は2,300件以上あり、6年連続ダイヤモンドドクターに認定されています。

叢生の矯正治療でお悩みの際は、ぜひ無料相談をご利用下さい。LINE通話やZoomによる無料オンラインカウンセリングを実施しています。

監修歯科医師

医療法人社団ピュアスマイル 理事長 湊寛明

経歴

私立 広島学院高等学校卒業 国立 九州大学歯学部卒業・歯学学位取得 九州大学病院研修医 終了 埼玉県 オレンジ歯科クリニック 栃木県 丹野歯科医院 山口県 みなと歯科医院 副院長 大手矯正歯科グループ 院長 ピュアリオ歯科・矯正歯科 田町三田院 設立 医療法人社団ピュアスマイル設立、理事長就任

ご挨拶

誰もが憧れる白くて美しい歯で、個人の魅力を最大限に引き出し、 一生涯、歯の疾患で歯を一本も失うことのない未来を創る。

歯の見た目の美しさはもちろん、人が一生涯、長期的かつ健康に機能できるものとなるように、かみ合わせも力学的に良好な治療を考え、総合的な歯科の知識と予防的な概念で治療をしていくのが本当の矯正・矯正歯科治療です。 歯科治療は医療の中でも、医師の考え方や感性・技術、医院の設備によって結果が大きく変わる業界です。 既に神経の治療がされていたり、見た目や適合の悪い大きな被せものが入っていれば話は別ですが、美しさを手に入れるためだけに必要以上に健康な歯を削り、神経を取ってまで無理やりセラミックの被せものをする必要はありません。 患者さまの望む最大の効果を合理的で正しい考え方と治療方法で結果を出すとともに、生涯歯の健康を維持しそこから全身の健康につなげていただけることが何より大切だと思っています。 患者さまのお悩みやご要望をお聞きし、最善の結果となるよう治療をご提案いたします。